こんにちは、識子さんファンのシンタロウです。

このブログでは、桜井識子さんから神仏を学び、人生を豊かにする方法を共有しています。

- 叶いやすい願掛けのやり方があるの!?

- ただ願い事するだけじゃダメ?

以上のような、願掛けについての質問にお応えします。

この記事について

・願掛けのやり方と叶いやすくするあれこれについてまとめています。

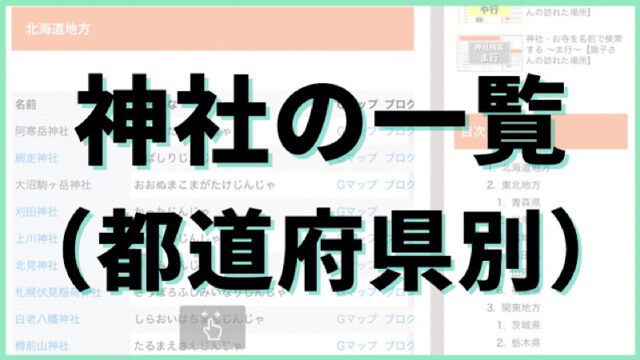

参拝での正式なご挨拶の方法については、

初めての神社では自己紹介でちゃんと住所を言うなど、礼儀正しくした方が願掛けの叶う確率もあがると思われます。きちんとした参拝方法を理解しておくと神様仏様に覚えてもらいやすくなります。

願掛けをすることは悪いことではない

自分の欲を出して願掛けをするのは良くない、と聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、

神様・仏様は「人間を救いたい」「助けてやりたい」と思われているそうで、神様・仏様を信じて参拝にくる人々を「欲」を持っているなどとは思わないそうです。

台湾や中国では神様として祀られている「関羽」さんは、

人間が神仏に助けを求めるから、神仏は手出しができる

これって欲を持った参拝?識子さんブログから

さらに、「神仏に願うことは良いこと」だと言われていたそうです。

困っている人、悩んでいる人が信仰心を持って参拝に来るわけですから、神仏は否定することはありません。

また、自分より困っている人がいるのに、自分のことを願うのは気が引けるという心の優しい方がいらっしゃいますが、現代は「個人の幸せ」が「平和になるための礎石(そせき)のひとつ」なのだそうです。

神様も「自分の幸せを願うことは悪いことではない」と明言されていたそうです。ひとりひとりが幸せになれば、心に余裕ができて他の人に分け与えることができる「寛容な人になれる」とのことです。

さらに、自分も苦しいけども、他の人のことを願えるのは、徳を積むことになるため、本人にとっても良いのだそうです。

願掛けのコツ

それでは、願掛けをする際のやり方やコツですが、

内容を細かく説明する

叶えていただきたいお願いは、できるだけ細かく説明すると叶えてもらいやすくなります。

例えば、お金の願掛けの場合、

・いくら欲しいのか

・なぜ必要なのか

・自分で用意できないのはなぜか

・お金が用意できない場合どうなるのか

・今の経済的な状況(どうしてそうなのか)

など詳しく説明します。伝え方(言い方)が大事なのです。

「○○して欲しいです」「○○になりますように」だけではなく、ひたすら説明する

ここで注意することは、お願いを限定し過ぎないということです。

「臨時ボーナスでお金が入ってきますように」などの限定した言い方にすると、別のところからお金が入ってくるチャンスを無くしてしまいます。

中には、説明をうまくまとめられないという方もいらっしゃると思います。そんな時は、

重要なポイント・キーワードさえ入れておけば大丈夫です。

試験に合格したい場合は、

「○○試験」

「場所」

「○月○日○時から」

「合格」

「キャリアアップのため」

「3回目だから落ちたくない」

などを、話の流れが繋がっていなくても、思い出した順に話せばいいのです。

脱線してもいいので、たくさん話をします。

手を合わせている時に説明を長くしてしまうと、後ろに並んでいる人が気になるからできません!という方が沢山だと思うので、次の方法があります。

ご挨拶の前までに、心の中で話しかける

本当は、声を出して神仏に話しかけた方が良いのですが、周りに人がいると恥ずかしいと思います。ですので、心の中で会話をします。

山岳系神様(山頂にお社がある)なら山の中、平地にある神社では鳥居をくぐってからなら、心の中で話しかけても神仏(眷属さんも)は聞いておられます。(話しかけることが大事です)

※お寺は仏像が見える場所のほうが、会話の意識を向けやすいと思います。

ですので、願掛けの説明をする時は、

山頂のお社(奥宮)、または本殿で正式なご挨拶をするまでに、詳しく心の中でお話ししておく

そうすると、お社(奥宮)、本殿での正式なご挨拶の時には「よろしくお願いします」だけでも大丈夫です。

こうすると、参拝客の多い神社などでは、ご挨拶で行列に並んでいる間に「心の中」で説明ができるので、順番が来てもスムーズにご挨拶・願掛けができます。

僕は並んでいる時に、名前・住所などの自己紹介もしますが、ご挨拶の時にも再度名前だけはお伝えします。

参拝方法を知りたい方は、

》神社・お寺での参拝方法とは? 識子さんのやり方(まとめ)

しかし願掛けの説明のタイミングで、やめておいた方がいいのが、

お社(奥宮)・本殿で、正式にご挨拶をして願掛けをした後に、下山しながら・帰りながら願掛けをお話しするのはやめておきます。

「絶対にいけないことではない」そうですが、帰る間際まで願掛けのお願いし続けるのは、良い印象ではないようです。

説明し忘れていたものを思い出した、などもあるとは思いますが、再度言うかのどうかの判断としては「できれば避けた方がいい」というくらいの感覚だそうです。(個人的には、「説明し忘れていたのですが〜」と前置きをすればいいかなとも思ったりしますが。。。)

願掛け以外の世間話などは、してもかまいません。

たまに第一の鳥居がものすごく離れた場所にあって、ここから神域なのかなと疑問に思うことがあります。そんな時は境内で話しかけたほうが確実かもですね。

心の中で話しかける方法

心の中で話しかける場合は、「思う」「考える」のではなく、会話しているような感じで言葉にします。

語尾を「です・ます調」にすると近いかもしれません。さらに疑問形を使って意見を聞いてみるような感じにするのもいいかと思います。

慣れるまでは小声でも声に出すといいです。

声に出した方が断然良いらしいので、誰もいない場合は声に出して神様とお話しするのがおすすめです。

※境内のベンチやカフェがあれば、そこでお話ししても大丈夫です。(神様に意識を置きます)

行列ができていても

神様へのご挨拶は、本殿の真正面でなくても大丈夫です。正面から横にずれた位置や、端の方でご挨拶をしても失礼にはなりません。

祝詞を唱えたり、改めてしっかり説明をしたい場合は時間がかかるので、自分の順番が来たらお賽銭だけ入れて横にずれるなどしてゆっくりご挨拶してください。

※行列を追い越して端からご挨拶するのは、周りに不快感を与える可能性があるので遠慮した方が無難です。

願掛けの言葉は完了形にしない

世間では、願掛けで「○○が叶いました!ありがとうございます!」「給料がアップしました!ありがとうございます!」など、お願いが叶ったものとして言う方法があるそうですが、

これらの言い方は失礼になります。

お礼も言ったのだから当然叶えてもらえますよね?というような厚かましいニュアンスが入っています。

神様も、そういう方法があると理解はされるようですが、印象は良くないようです。気をつけましょう。

このやり方は引き寄せの法則とごちゃまぜになっているようです。自分の潜在意識に訴えるものなので、神仏に願掛けする方法としてはふさわしくありません。

どれくらいで願掛けが叶うのか

願掛けをして数ヶ月経つのに、全然叶っていないという状況は経験があると思いますが、

神仏と人間では、時間の感覚がかなり違うそうで、何百年、何千年と過ごされている神仏は、短い時間の感覚を持っておられないそうです。

ですので、数ヶ月経ってもまだ願掛けが叶っていない状況も普通にあるとのこと。

人間には、「早く叶えてほしい」という希望があるので、数日、数週間、数ヶ月後には叶えてもらえる、と勝手に考えてしまいます。

しかし、こちらから期限を言わなければ、神仏は「すぐに叶える」という意識はないそうです。

もちろん早くした方がいい願掛けも、神仏はわかってはおられますが、急いだりするということはないようです。

というわけで、

急ぐ願掛けは「できればいつまでに」という期限を付け加えておく

と、その期限がひとつの目安になるそうです。

もちろん、叶えるかどうか、叶えるならば「いつ」にするのかなどは、神仏の判断です。

特に縁結びなどは、出会う相手の都合もあるので、希望の日にちまでに叶うかどうかは難しいところです。

しかし、こちらの希望の期日を理解してもらえるので、叶わないまま無駄に待たなくてもいいかもしれないということだそうです。

代理の参拝

家族が病気で本人が参拝に行けない、本人自ら願掛けができない場合は、代理として願掛けの参拝をします。

例えば、母親が病気なので代理で参拝するとします。この場合の神様への自己紹介は、自分ではなく母親の紹介をします。(母親として参拝するつもりで、自分を出しません)

母親の名前・住所(病院ならば何号室まで伝える)・年齢と、参拝できない理由などを説明し、自分はあくまで代理であることを伝えます。

そして、願掛けの内容など詳しい状況を説明し、お願いをします。

注意することは、

自分の願掛けはしない

自分の紹介やお願いは一切せずに、代理に徹することが重要です。母親のためのお守り(その人のために買うものは何でも)などは購入してもいいですが、母親(願掛けの対象となっている人)以外の人のための物は購入しません。(代理で行っている自分の物でも購入しません)

※自分の願掛けで参拝をして、お土産として家族・友達などのお守りを購入するのはかまいませんが、ついでに誰かの分の願掛けも一緒にする、というのはやめましょう。(自分の願掛けもして友達の分の願掛けもするのはやめましょう)

人のために願う

一方で、人(自分以外の人)のために「自分の願いとして」願掛けをすることもあります。これは大変尊い行為として、神仏にも認められているそうです。

願う内容として大きく2つに分かれ、1つ目は、

「活躍しますように」という出世・成功の願い

歴史的に有名な人物や、過去に大成功・大活躍をした人は、「活躍しますように」などの願いを含む、まわりの熱心な信仰があったことが大きく作用しているそうです。

例えば、妻が夫の、親が子供の出世を願う、仲間・パートナーの成功を願う、芸能人やスポーツ選手の活躍を願うなどが代表的なものになります。

次に、「人のために願う」の2つ目は、

「病気が治りますように」という平癒祈願

病気の家族・友人のために一生懸命に願う、「平癒祈願」も尊い行為です。

こちらは代理の参拝ではなく、自分として参拝して、相手の病気平癒のために願掛けをします。

ポイントは、

相手には願掛けをすることは伝えないようにします

人知れず、こっそりと行くことに意味があるそうです。

この場合は自分の自己紹介はしますが、自分に関する願掛けはせずに、相手の病気平癒だけを願います。

人の幸せを願っての願掛けは叶えてくださることが多いそうです。

本気度・真剣度を見られる

このような、人(自分以外の人)のために願った時に、神様は少し様子を見ることがあるそうです。(平癒祈願は様子を見られることは、ほぼないようです)

願った本人がどこまで本気なのか、どこまで真剣にお願いしているのか、を見ているそうです。「人のために願ったんだから、叶えてもらえるよね」みたいな軽い考えだと難しいようです。(特に大きい願いの場合は)

大きな願いは、何回も通うとか、心の底から強く願うなど、特に本気度を示さないと難しいかもしれません。(中には様子見することなく、一発で叶えてくれる神様もいるそうですが)

ついでに○○する、もやめておく

他に、ついでに友達のお守りを購入するなど、願掛け以外の他のご利益を期待するような気持ちを出すのも、願掛けを軽く考えていると思われるのでやめておきます。(叱られるとか、絶対に叶えてもらえないというわけではありません)

本気度が伝わると、神様・眷属さんが忙しい時でも優先的に叶えてもらえる可能性が高くなり、順番待ちにならなかったりするそうです。(参拝者が多い神社、繁忙期がある時など)

病気が治らない場合は

代理での参拝や、人のための平癒祈願でも、病気が治らない場合は、「天寿」か

》神様は信心深い人を裏切らない(識子さんのブログより)

もしくは、本人が生まれる前に決めてきた「人生の計画」の病気かもしれません。神仏でも手が出せないそうです。

》【なぜ願掛けが叶わない!?】理由と解決方法をまとめました!

この場合は、

・「痛みを取ってください」

・「苦しまないようにしてください」

というお願いのほうが聞いてもらえます。

願掛けの取り消し・変更

神様にお願いしていた願掛けを、取り消したり変更したりしても大丈夫です。怒られたりしません。

願掛けが叶う前に取り消す・変更する

まだ叶う前に取り消したい場合は、願掛けした神社に行って取り消すことをお話しすると丁寧になります。

しかし、すぐに行けない場合でも、神様は願掛けを叶える時は、その人のところに様子を見に行くそうです。その時に取り消したいと思っていることがわかるので、願掛けを叶えません。

変更する場合は、その神社に行き、条件を付け加えたり修正する内容を説明します。

叶ってしまった後に元に戻してもらう

ただし、叶ってしまった後には取り消し・変更は出来ませんから、元に戻してもらうなどの願掛けを改めてすることになります。

この場合は、叶えてもらった願掛けをした神社でも別の神社でもいいのですが、きちんと説明をします。せっかく叶えてもらったお願いを元に戻すようなお願いになりますが、心配ありません。人間の状況が変わることを神様は知っていらっしゃるので、気にしなくても大丈夫です。

同じ神社であれば、叶えてもらったお礼をして、元に戻してもらいたい理由などを説明します。謝罪をするなら1回だけにして、理由や変化した状況を細かく説明する方が気持ちが伝わります。

別の神社であれば、願掛けを叶えてもらったこと、しかし状況が変化したことなどを丁寧に説明し、元に戻してもらえるように願掛けをします。

その他の知識

・基本的には願掛けは1つにする

(同じ神社の境内社で、別の願掛け(2つ目)をする場合は「独立した境内社だと思いますので、本殿とは別の願掛けをさせてください」とお断りてからお願いする)

・願掛けが叶ったあとお礼を言いに行き、そこで新たに次の願掛けをしても大丈夫

・神職さんに祈祷をしてもらったから願掛けが叶いやすくなるということはない

・「願掛けが叶うまで好きな食べ物・お酒は我慢します!」や「叶ったらタバコを止めます!」などの飲食・喫煙の神仏との約束はそこまで真剣に聞いておられない(破ってもあまり心配はいらないが、謝りに行くのは良い行為)(厳しいお稲荷さんは別なので謝罪に行く)

・飲食・喫煙以外の神仏との約束はちゃんと守る(無理なものは謝罪に行く)

・同じ仏様(阿弥陀如来など)でも、仏像が違えば別のお願いをしても大丈夫

まとめ

・願掛けを叶いやすくするにはたくさん説明する

・神域・境内ならば心の声が届く

・神仏を意識して心の中でお話しする

・願掛けをいつまでに叶えてもらいたいか、希望の期日をお伝えする

(命令するような言い方はしない)

・願掛けをして帰り始めたら願掛けのことは話さない

参考にしたブログ

熊本県在住 30代 男性

識子さんファン歴9年目

たまたま識子さんのブログを発見し、神様・仏様のありがたさに感動する。熊本在住なので、北の方にある神社仏閣に行きたいな〜と思いながら過ごしている。

〈所持〉

識子さんの本26冊くらい

縁起物21個くらい

〈五芒星〉

・宮地嶽神社

・箱崎八幡神社

・宇佐神宮

・祐徳稲荷神社

・大御神社

〈五芒星2〉

・加藤神社

・別所琴平神社

・藤崎八幡宮

・北岡神社

・健軍神社